平将門公は時の朝廷や貴族の悪政(あくせい)に苦しんでいた民衆から支持を得て、茨城県南西部から千葉県北西部を地盤に、自らが新皇となって東国で新しい国を作ろうとしました。 当然、朝廷は将門を反逆者として討伐(とうばつ)しようと討伐軍を送りこみます。

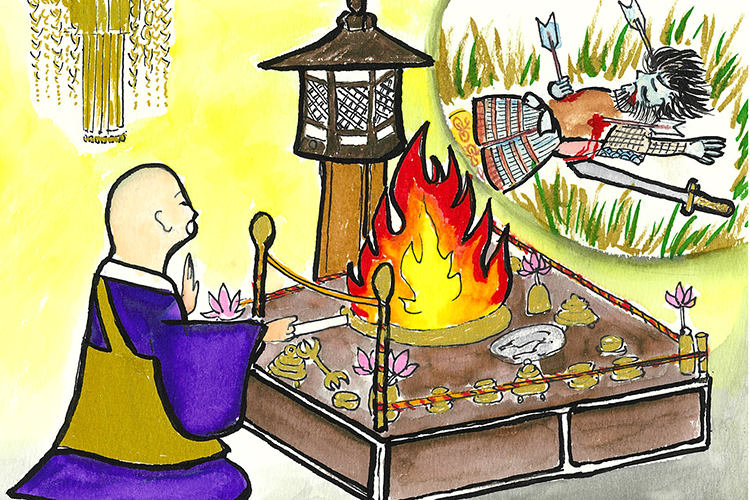

そして朱雀(すざく)天皇の密勅(みっちょく)を受けて将門を調伏(ちょうぶく)するために、公津ヶ原(こうづがはら・成田市)にて護摩焚き祈願(ごまたききがん)が行われたのが成田山新勝寺のはじまりです

そのため、将門公を慕った(したった)手賀沼南部の村々や花野井、布施、根戸などの旧家では成田山詣で(もうで)はしないとされています。

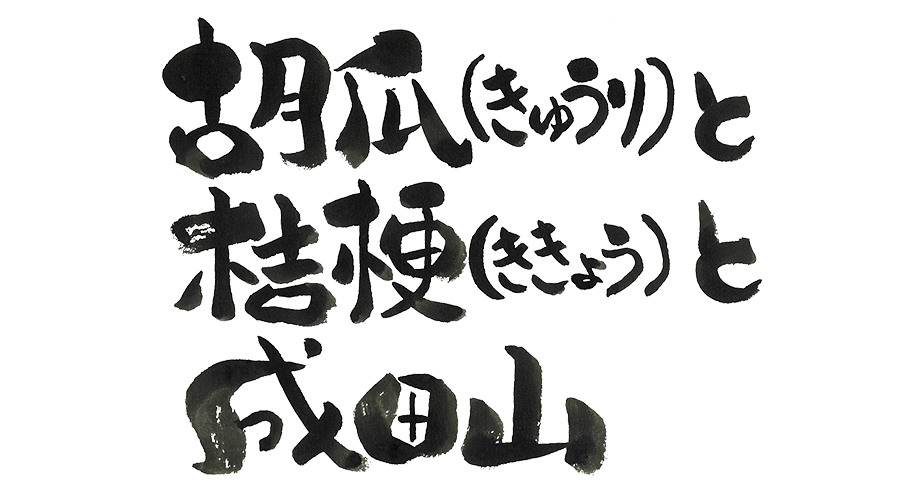

また将門公の愛妾(あいしょう)でありながら、討伐軍を率いた藤原秀郷(ひでさと)に将門公の秘密を教え将門公討伐の機会を与えたといわれる、「桔梗(ききょう)の前」を忌み嫌い(いみきらい)、桔梗を庭に植えない、桔梗柄の瀬戸物や着物も使わないという風習も残っています。

そして胡瓜(キュウリ)の切り口が将門公の家紋である九曜紋(くようもん)に似ているため畏れ(おそれ)多くて胡瓜を食べないという風習もあります。

平安時代に由来する数々の風習が千年の時を経て今も守られているのです。

見る

見る 遊ぶ

遊ぶ 買う

買う 泊まる

泊まる 柏の昔話

柏の昔話