その昔、小金ヶ原には子馬や親馬が仲よくたわむれるのどかな風景が、あちらこちらに見られました。

水のみ場のある湿地帯には、水にかげをうつして暑さをしのいでいる親馬や、水面にわをえがきながら水をのむ子馬の姿が見られました。

ある夏の日のことでした。夏右衛門の一行が、この地を検分した時、一頭の子馬がたおれてもがいているのを見つけました。夏右衛門は、牧士といって牧を見廻る役人でした。

「おお、かわいそうに。どうした。どうした。」

荒い息をはき続ける子馬をよく見ると、大きな太い蛇が首のまわりに巻きついているではありませんか。

その頃、この辺り一帯は、蛇に足をかまれたひょうしに倒れ骨折する馬や、いきなり蛇に足首を巻きつかれて、驚きのあまり発作を起こして倒れてしまう馬が、たえませんでした。

「どうしたものか・・・・。」

「大事な馬をこうして見殺しにするわけにはいかない。」

夏右衛門は、こうひとり言を言いながら、休憩所である名主の家へもどって考えました。広い雑草地をかき分けて、蛇退治をするわけにもいかず、腕をくんで思案していました。 その時、かたわらで名主が、

「ここは、水の豊かな地、弁天様をおまつりして蛇の害をしずめていただいては、いかがでしょうか」

と、申しました。

「ううむ。それはいい考えだ。してその場所だがな。」

と、言いかける夏右衛門に

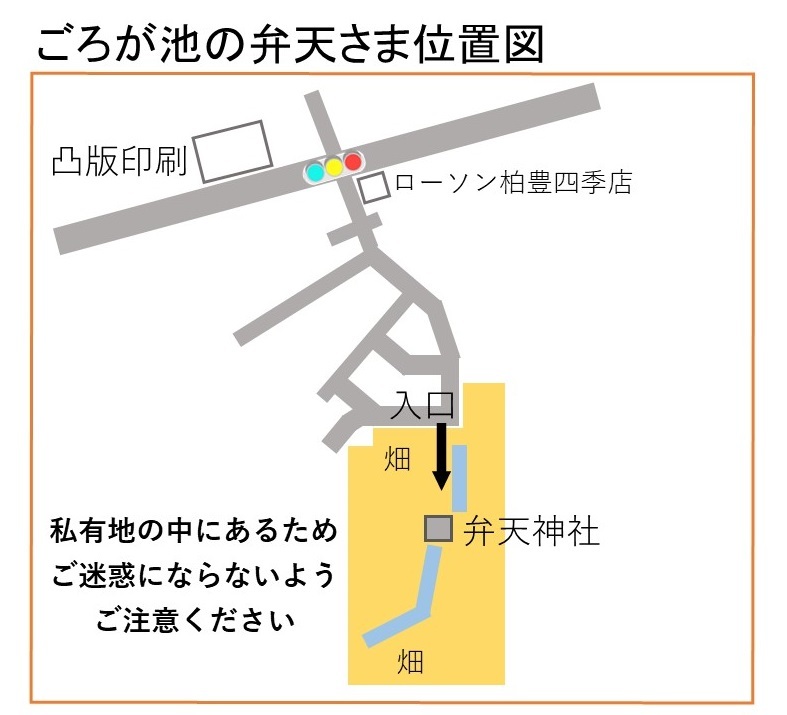

「手まえどもに、良い土地がございます。ごろが池と申す所には小川が流れ、池の中ほどに、小さな島もございます。そこにまつらせていただいたらいかがでしょうか。」

と、名主はいいます。

「うむ。それは良い所だ。そうさせてはもらえぬか。」

思案顔だった夏右衛門は、一瞬、ほっとした面持ちになりました。

<「これで野馬ものびのびと遊べるし、農民も安心して田畑で働くことができる。何よりのことだ。」/p>

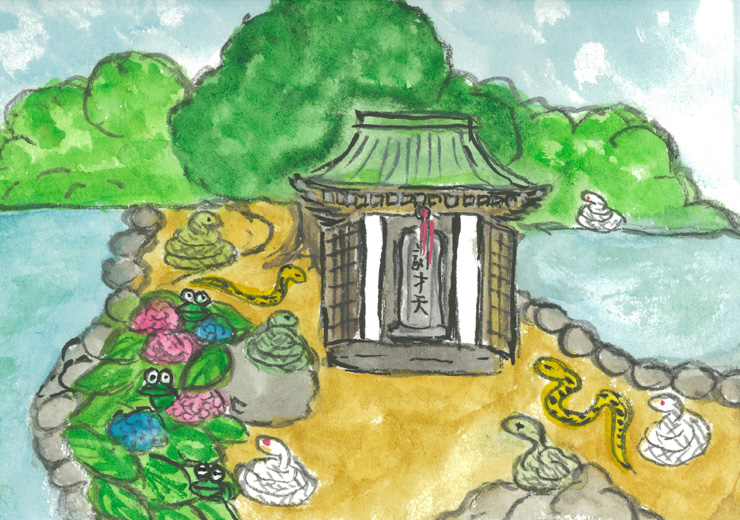

やがて、ごろが池の中島には、村人たちの寄進と名主の尽力によって弁天様のほこらが建てられました。

それからは、ごろが池には「ごろごろ」と蛙のなき声とともに、弁天様をしたってくる蛇がほこらをとりまきました。

秋になると付近の水田は、黄金の穂波が風にそよぎ、村はどんどん豊かになっていきました。

今もなお、元名主の屋敷内には、弁天さまが大切にまつられております。

見る

見る 遊ぶ

遊ぶ 買う

買う 泊まる

泊まる 柏の昔話

柏の昔話