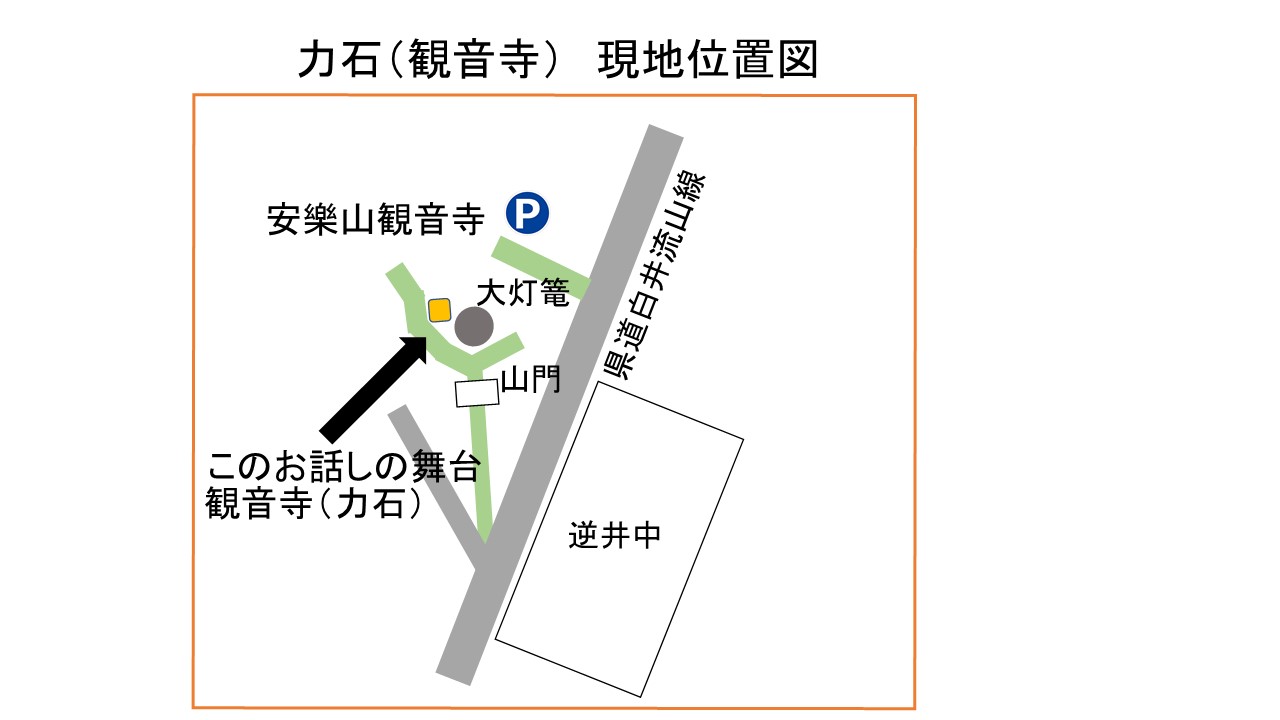

きょうは観音寺で、久しぶりに村の若者の寄り合いがありました。長いいくさのあとで、この逆井村の若者の数も、指を数えるほどになってしまっていたのです。寄り合いがおわって、それぞれがちょうちんを持ち、暗い境内をてらしながらにぎやかに歩いてきました。先頭の仁平がふり向きながら話しているうちに、思わず大きな石にぶつかり、つんのめりそうになりました。

「なんだこのでかい石は。」

見るとその石は”力石”といってその昔、村の若者達が集まって力だめしに使ったものでした。誰かが

「それは力石だべ。」

と言いました。それを聞いて小さいころよく聞かされた力くらべのことをほかの者も思い出したようでした。仁平がこんどは、

「おい、力くらべやんべ。」

とよびかけました。長く暗いいくさのあとの沈みきった村を、なんとかしようというのがきょうの寄り合いの目的でした。村では、だれかが力石をかつぎあげれば、お祝いに次の日は村じゅうの仕事をやめて、好きなように遊ぶのがならわしだったのです。仁平のことばにみんなはその気になり、もう石をなで回す者もいます。力くらべはさっそくつぎの日やることになりました。

「そうときまったら、加助じいさんのところへ行ってこつきいてくんべ。」

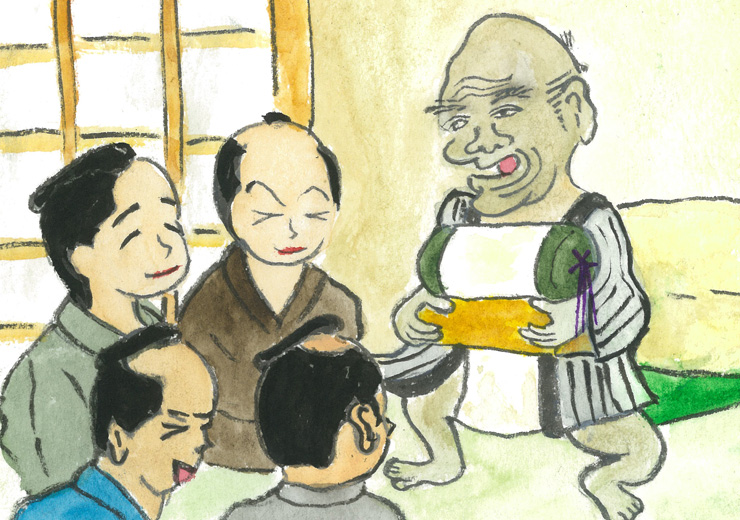

と言い出したのは、与平でした。 加助じいさんは村いちばんの長生きじいさんで、もの知りでもあったのです。いきなり若い者がきたので、じいさんはびっくりしたようでしたが、わけを聞くと手まねきをして家に入れてくれました。

石の重さは三十六貫(約百三十三キログラム)です。加助じいさんはまくらを使って何度も手や腰の動きをやってみせてくれましたが、みんなはそのかっこうがおもしろいので、思わす笑ってしまいます。

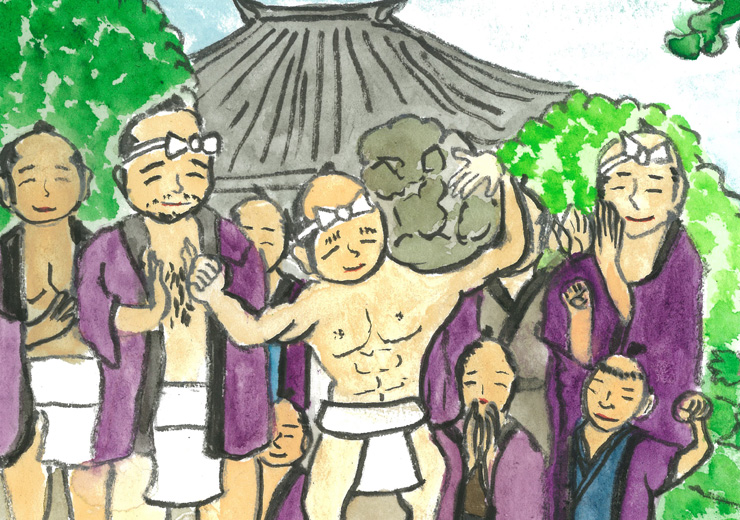

夜が明けてさていよいよ力くらべです。朝から子どもたちが、境内に集まり大変なさわぎです。みんなでうでをまくり、しっかりはちまきをしてきている者もいます。まずいつもまとめ役の仁平が、石にぐっと手をかけました。石はゆっくり地面からはなれましたが、仁平は石をひざの上に乗せることができなくて落としてしまいました。何人かつづけてやってみたのですが、みんなひざまで持ってくるのが精一杯でした。いちばん頼りになるのは、元気者の与平でした。それでも与平は、肩近くまで持ちあげましたが、そこで力つきておとしてしまいました。しんがりは、いちばん背の低い倉吉です。小柄ということもあってだれもがあまり期待はしません。石にうでをまわしてぐっと力を入れると三十六貫の大石がゆっくりうきあがりました。ういただけなのにもう大さわぎです。

「ヨイショ!」

と声がかかり、なんとかひざに石がかかりました。まわりの者は信じられないという顔です。さあ次は肩です。みんな思わず息をのみます。

「ウォー」

という今まで聞いたこともないかけ声にびっくりしたしゅんかん、倉吉は力石をみごとにかつぎあげていました。石をおろすとみんながすごいぞすごいぞと倉吉のまわりに集まりました。

さっそく子どもたちの何人かが名主さんのところへ知らせにいきました。名主さんからの使いはまもなくやってきて、村じゅうにふれはじめました。

「あしたは男女(おとこおんな)の正月だよー。」

「あしたは男女の正月だよー。」

ふれまわっている使いの者のあとを、子どもたちがにぎやかにはやしたてていきました。

ところでこの力石は、今でも逆井の観音寺の境内の片すみにおかれています。

見る

見る 遊ぶ

遊ぶ 買う

買う 泊まる

泊まる 柏の昔話

柏の昔話