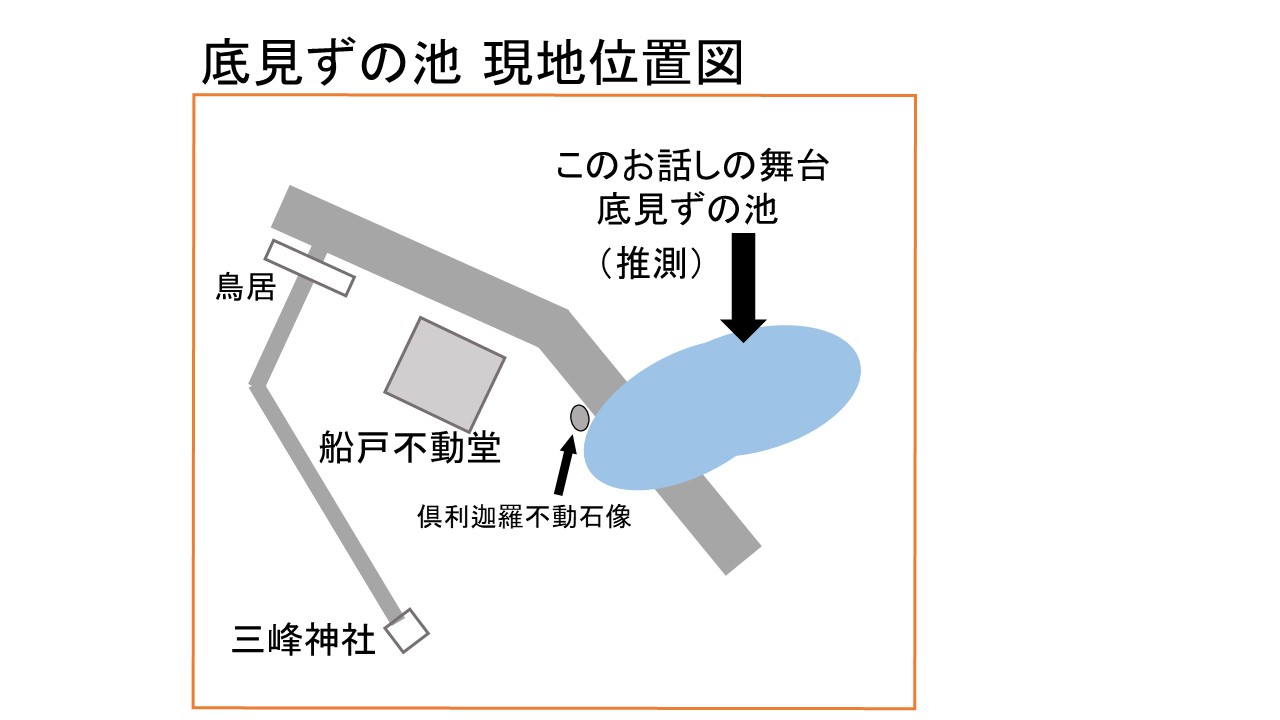

ここは船戸代官所にほど近い、うっそうと木々が生い茂って、昼でもうす暗い不動明王の森。南側下には、水がれを知らないように満々と水をたたえた池があります。村の人たちはこの池を底見ずの池と呼んでいます。

それは昔、ある夜おそくのことです。二人の村人が、しーんと静まり返ったこのあたりを通りかかりました。自分たちの足音にもびくつきながら、ろくに話もしないで、足早に通り抜けようとしたときです。ぴしゃっぴしゃっというかすかな水音に、ぎょっとして立ち止まってしまいました。

「おい、何か音しなかったか。」

「うん、したした。池の方からだな。なんだんべ。」

二人が池を見ますと、何やらぽうっと光っているのが見えます。

「気味悪いな。急いでけえんべ。」

「いや、もうちいっとそばまで行って見ねえか。」

こわさ半分、見たさ半分の二人はぴったりくっついて、おっかなびっくり池の方に近づいて行きました。

と、どうでしょう。金色のうろこをかがやかせた、大蛇がたわむれているではありませんか。池の水も七色に変わりきらめいています。

「おい、見たか。ゆめじゃあんめえな。」

「ああ、見た。すげえものを見たもんだ。」

この話はすぐ村の人たちのひょうばんになりました。あの大蛇はどこからやって来たのでしょうか。なんでも、印旛沼の主がこの池の主を見そめて、毎ばん通ってきたのだという話ですが、どこをどう通ってきたのかはよくわかりません。

満々とたたえられた水も今はなく、道路わきに、龍がまきついた姿を刻んだ石が立てられています。明治のころには、目や、うろこに金ぱくがぬられていて、かっと目を見開いた龍の姿が水にうつり、子ども心にもこわくて、外に出られなかったとお年寄りが話しておりました。

見る

見る 遊ぶ

遊ぶ 買う

買う 泊まる

泊まる 柏の昔話

柏の昔話